Moderationstechniken: Beispiele & Übersicht

Professionelle Moderationstechniken sind essenzielle Werkzeuge für Coaches, Führungskräfte und Berater*innen, um Gruppenprozesse effektiv zu steuern und zielführende Ergebnisse zu erzielen.

In diesem Beitrag erhalten Sie einen Einblick in den Moderationszyklus sowie in verschiedene Moderationstechniken und ihre Anwendungskontexte.

Was sind Moderationstechniken?

Wie hängen Moderationstechniken und Moderationsmethoden zusammen?

Die 6 Phasen des Moderationszyklus

Einsatz von Moderationstechniken: Beispiele für jede Phase

Moderation als Haltung: mehr als Technik

Anwendungsbereiche von Moderationstechniken

Was sind Moderationstechniken?

Moderationstechniken sind Werkzeuge, die dazu dienen, Gruppenprozesse zielgerichtet zu steuern und die Zusammenarbeit zu fördern. Sie ermöglichen es, Diskussionen strukturiert zu führen, die Beteiligung aller Teilnehmenden zu fördern und kreative Lösungen zu entwickeln. Dadurch helfen sie Moderator*innen dabei, Diskussionen zu leiten, Ideen zu sammeln, Entscheidungen herbeizuführen und Konflikte zu lösen.

Derartige Techniken sind immer dann eine gute Idee, wenn Gruppen gemeinsam etwas entwickeln, reflektieren oder entscheiden wollen – sei es im Workshop, im Teammeeting oder im Coaching mit mehreren Beteiligten.

Wie hängen Moderationstechniken und Moderationsmethoden zusammen?

Die beiden Begriffe Moderationstechnik und Moderationsmethode sind streng genommen unterschiedliche Dinge:

- Moderationstechniken bezeichnen einzelne Werkzeuge oder Verfahren, die gezielt eingesetzt werden, um eine bestimmte Aufgabe im Moderationsprozess zu erfüllen.

- Moderationsmethoden hingegen sind gewissermaßen das “große Ganze” – also umfassendere Formate mit einem klaren Ablauf, die mehrere Techniken beinhalten.

Für die professionelle Moderation – insbesondere im systemischen Kontext – benötigen Sie natürlich beide Ebenen. Techniken ermöglichen Ihnen gezielte Interventionen im Prozess, die überliegende Methode gibt dem Gesamtverlauf Ihrer Moderation Struktur und Richtung – das eine geht also nicht ohne das andere. Es ist somit kein Wunder, dass die beiden Begriff e so häufig synonym verwendet werden.

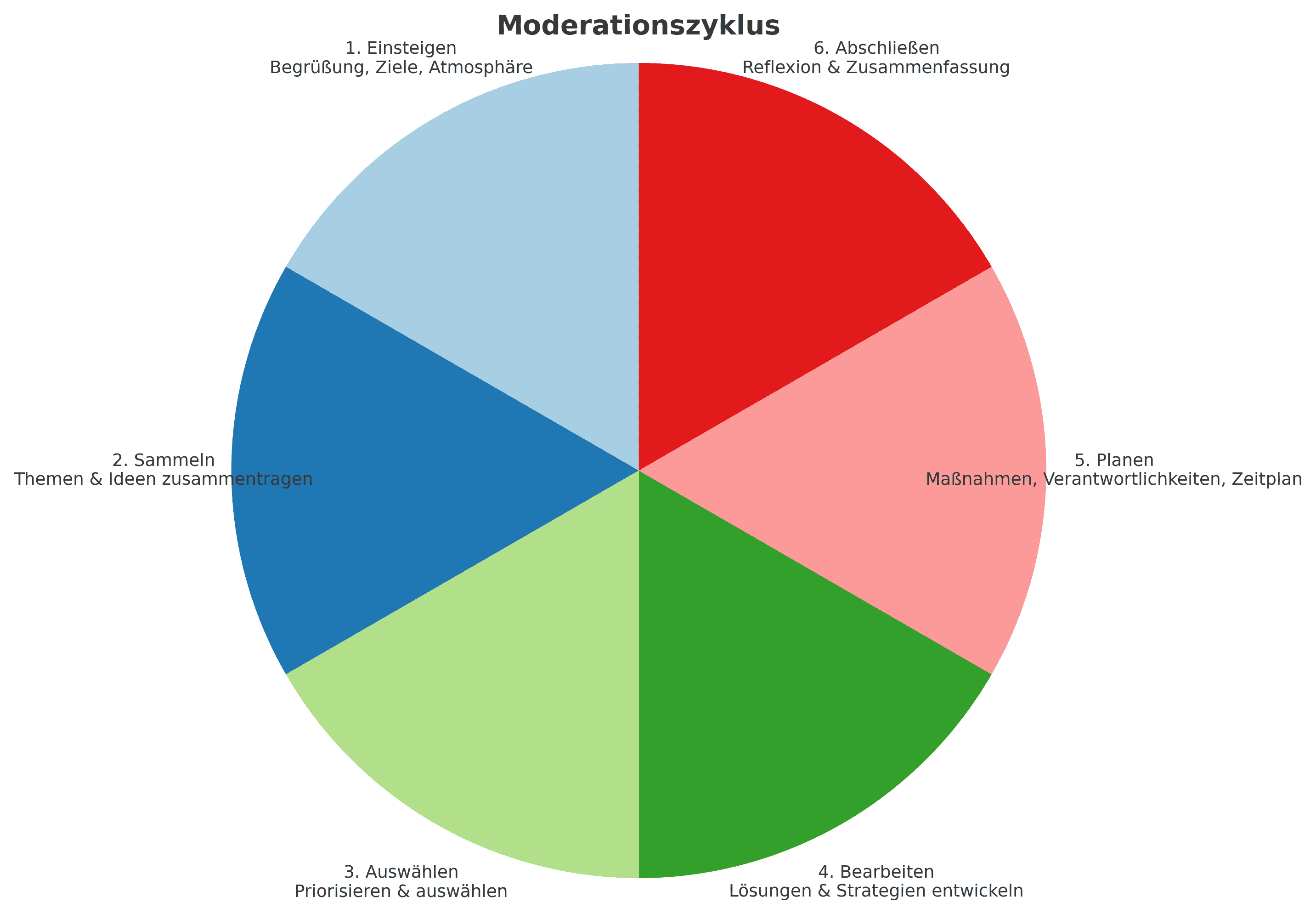

Die 6 Phasen des Moderationszyklus

Erfolgreiche Moderationsmethoden sind kein Sammelsurium einzelner Techniken – sie folgen einer inneren Logik. Der Moderationszyklus nach Josef W. Seifert bietet einen strukturierten Rahmen für die Durchführung von Moderationen. Er gliedert den Prozess in 6 aufeinanderfolgende Phasen:

- Einsteigen: Begrüßung der Teilnehmenden, Klärung von Zielen und Erwartungen sowie Schaffung einer offenen Atmosphäre.

- Sammeln: Zusammentragen von Themen, Ideen oder Problemen, die bearbeitet werden sollen.

- Auswählen: Priorisierung der gesammelten Punkte und Auswahl der Themen, die vertieft behandelt werden.

- Bearbeiten: Detaillierte Auseinandersetzung mit den ausgewählten Themen, Entwicklung von Lösungen oder Strategien.

- Planen: Festlegung von konkreten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Zeitplänen zur Umsetzung der erarbeiteten Lösungen.

- Abschließen: Reflexion des Prozesses, Zusammenfassung der Ergebnisse und Verabschiedung der Teilnehmenden.

Einsatz von Moderationstechniken: Beispiele für jede Phase

Jede der 6 Phasen einer Moderation verlangt andere Werkzeuge. Im Folgenden finden Sie deshalb eine Auswahl bewährter Techniken – ergänzt um eine kurze Einordnung, wann und wie sie wirksam eingesetzt werden können.

Phase 1: Einsteigen – ankommen und Orientierung schaffen

Der Einstieg bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Moderation. Ziel ist es, eine konstruktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und den Teilnehmer*innen Orientierung zu geben. Dies beinhaltet unter anderem die Vorstellung der Ziele, des Ablaufs und der Arbeitsweise. Bewährte Methoden sind:

- Begrüßung und Vorstellung: Die Moderation beginnt mit einem persönlichen Willkommen und der Vorstellung der beteiligten Personen, um Rollen und Erwartungen zu klären.

- Visualisierung des Ablaufs: Der geplante Moderationsverlauf wird visuell dargestellt – zum Beispiel auf einem Flipchart –, um Orientierung zu geben.

- Regelvereinbarung: Gemeinsame Kommunikationsregeln werden besprochen und festgelegt, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern.

- Einstiegsrunde (Blitzlicht): Die Teilnehmenden äußern in einem kurzen Statement ihre Erwartungen oder Stimmungen zu Beginn des Prozesses.

- Icebreaker oder Kennenlernspiele: Kurze, spielerische Elemente lockern die Atmosphäre auf und fördern erste Beziehungen in der Gruppe.

Diese Techniken helfen dabei, eine tragfähige Arbeitsbasis zu schaff en und die Gruppe auf einen gemeinsamen Prozess einzustimmen.

Phase 2: Themenfindung: Anliegen sammeln und sichtbar machen

In dieser Phase geht es darum, die relevanten Themen, Fragen oder Herausforderungen der Gruppe zu identifizieren und zu priorisieren. Wichtig sind hier Offenheit, Beteiligung und Transparenz. Einige bewährte Methoden zur Themenfindung sind:

- Kartenabfrage: Die Teilnehmenden notieren ihre Anliegen auf Moderationskarten, die gesammelt und thematisch geordnet werden.

- Brainstorming: In einer offenen Runde werden Ideen und Themen frei gesammelt, ohne sie sofort zu bewerten.

- Brainwriting: Die schriftliche Alternative zum Brainstorming – die Teilnehmenden schreiben ihre Ideen zunächst still für sich auf und reichen sie weiter.

- Clustering: Ähnliche Themen oder Begriff e werden zusammengefasst, um erste Strukturen innerhalb der Sammlung sichtbar zu machen.

Durch diese Techniken wird sichergestellt, dass verschiedene Stimmen gehört und keine wichtigen Punkte übersehen werden.

Phase 3: Auswählen – Prioritäten setzen

Nachdem alle Themen gesammelt wurden, gilt es, Prioritäten zu setzen und die Reihenfolge der Bearbeitung festzulegen. Dazu bieten sich unter anderem die folgenden Methoden an:

- Punktabfrage: Die Teilnehmenden vergeben Punkte an die Themen, die ihnen besonders wichtig sind – die meistgenannten Punkte werden priorisiert.

- Mehrpunktabfrage: Jede Person hat mehrere Stimmen zur Verfügung und kann so differenziert gewichten, was ihr am wichtigsten erscheint.

- Konsensbildung: Im Plenum werden die gesammelten Themen diskutiert, mit dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu treffen.

Diese Beispiele für Moderationstechniken ermöglichen eine transparente und demokratische Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe.

Phase 4: Bearbeiten – Themen vertiefen und Lösungen erarbeiten

Wenn neue Lösungen gefragt sind, helfen kreative Methoden, den Denkraum zu öffnen. Die folgenden Techniken fördern neue Perspektiven und regen Ideenprozesse während der Bearbeitungsphase an:

- Kleingruppenarbeit: Die Gesamtgruppe wird in kleinere Arbeitsgruppen aufgeteilt, die unterschiedliche Aspekte eines Themas bearbeiten.

- World Café: In rotierenden Tischrunden tauschen sich die Teilnehmenden zu Leitfragen aus – ein dialogorientiertes Format für große Gruppen.

- Mindmapping: Ideen und Zusammenhänge werden visuell in einer Baumstruktur dargestellt – das erleichtert Überblick und Vernetzung.

- SWOT-Analyse: Die Gruppe analysiert Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eines Vorhabens – ein Klassiker der strategischen Reflexion.

Moderationstechniken wie diese fördern die aktive Beteiligung und kreative Lösungsfindung innerhalb der Gruppe.

Phase 5: Planen – Maßnahmen definieren und Verantwortlichkeiten klären

Nach der Bearbeitung der Themen werden konkrete Maßnahmen geplant. Ziel ist es, Verantwortlichkeiten zu klären und einen Umsetzungsplan zu erstellen. Bewährte Moderationstechniken hierzu sind unter anderem:

- To-do-Listen: Die Gruppe sammelt konkrete Aufgaben, die anschließend mit Verantwortlichkeiten und Terminen versehen werden.

- Maßnahmenplan: Ein strukturierter Plan wird erstellt, der nächste Schritte, Zuständigkeiten und Zeitpläne dokumentiert.

- SMART-Ziele: Die formulierten Ziele werden überprüfbar gemacht – sie sollen spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein.

Durch diese Techniken wird die Umsetzung der erarbeiteten Lösungen strukturiert und nachvollziehbar gestaltet.

6. Abschluss

Am Ende einer Moderation gilt es, Ergebnisse zu sichern und den Transfer in die Praxis vorzubereiten. Die folgenden Techniken können dabei helfen:

- Feedbackrunde: Die Teilnehmenden reflektieren den Verlauf der Moderation und geben Rückmeldung zu Prozess, Inhalt oder Methode.

- Zusammenfassung: Die wichtigsten Ergebnisse werden gemeinsam nochmals benannt oder visualisiert – das schafft Klarheit und Verbindlichkeit.

- Commitment-Formulierungen: Alle Teilnehmenden benennen jeweils eine konkrete Handlung oder Entscheidung, die sie mitnehmen.

- Blitzlichtrunde: In einer abschließenden Runde nennt jede*r ein Stichwort oder einen Satz zum persönlichen Eindruck oder Lernertrag.

- „Was nehme ich mit?“–Abfrage: Die Teilnehmenden formulieren, was für sie persönlich bedeutsam war – das fördert nachhaltigen Transfer.

Ein bewusster Abschluss würdigt den gemeinsamen Prozess und stärkt die Eigenverantwortung für die Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse.

Moderation als Haltung: mehr als Technik

Ganz egal, für welche Moderationstechniken und -methoden Sie sich entscheiden: Die Grundhaltung, die Sie für eine erfolgreiche Moderation benötigen, ist immer dieselbe.

In systemischer Perspektive versteht sich die moderierende Person nicht als inhaltliche Expertin, sondern als strukturgebender Prozessbegleiter. Das bedeutet: Die Verantwortung für Inhalte verbleibt bewusst bei der Gruppe – was Autonomie stärkt und nachhaltige Lösungen ermöglicht.

Diese Haltung zeigt sich unter anderem darin,

- Fragen statt Antworten zu geben,

- Vielfalt sichtbar zu machen, statt vorschnell zu bewerten

- und den Raum für kollektive Intelligenz zu öffnen.

Moderationstechniken sind dabei reine Werkzeuge – wirksam werden sie nur im Zusammenspiel mit Klarheit, Präsenz und professioneller Zurückhaltung.

Anwendungsbereiche von Moderationstechniken

Die Einsatzbereiche von Moderationstechniken sind ebenso vielfältig wie die Techniken selbst. Sie kommen überall dort zum Tragen, wo Gruppen gemeinsam denken, entscheiden oder gestalten sollen – sowohl im privaten als auch im professionellen Kontext. Typische Einsatzfelder im letzteren wären beispielsweise:

- Team-Meetings: Strukturierung von Besprechungen und Förderung der Zusammenarbeit.

- Workshops: Entwicklung von Ideen und Lösungen in Gruppen.

- Konfliktmoderation: Klärung von Meinungsverschiedenheiten und Förderung des Verständnisses (eventuell in Verbindung mit auf Konfliktlösung spezialisierten Ansätzen wie dem Harvard-Konzept).

- Strategieentwicklung: Erarbeitung von Visionen und Zielen.

- Change-Management-Prozesse: Begleitung von Veränderungsprozessen in Organisationen.

- u. s. w.

In all diesen (und noch vielen weiteren) Bereichen tragen Moderationstechniken dazu bei, kommunikative Prozesse effizient zu gestalten und die Beteiligten aktiv einzubeziehen.